Il foro di Augusto

Il foro di Augusto è uno dei Fori Imperiali di Roma, il secondo, in ordine cronologico, dopo quello di Cesare. Fu inaugurato nel 2 a.C. Era largo 118 m e lungo 125 m.

Il Foro infatti si estendeva molto verso ovest, al di sotto dell'attuale Via dei Fori Imperiali.

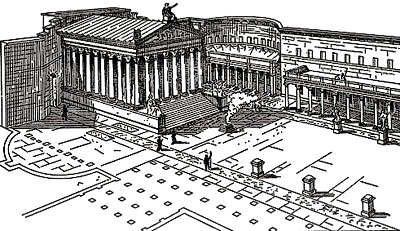

Disposto perpendicolarmente al Foro di Cesare, ne riprese la pianta, con una piazza porticata sul cui lato breve dominava il tempio di Marte Ultore.

Dietro i portici laterali si aprivano ampie essere, semicircolari e coperte. Di fronte al portico settentrionale una sala accoglieva la statua colossale di Ottaviano che guidava una quadriga trionfale.

La storia

I lavori per la costruzione del foro di Augusto vennero commissionati da Ottaviano. Il luogo doveva ospitare un tempio dedicato a Marte Ultore, che Ottaviano aveva promesso di erigere a Roma dopo la vittoria nella battaglia di Filippi del 42 a.C., dove insieme a Marco Antonio aveva sconfitto gli uccisori di Cesare. Il grande tempio sostituiva un'edicola provvisoria nel Campidoglio.

Dopo la sconfitta di Marco Antonio, nella battaglia di Azio (31 a.C.), la conquista dell'Egitto e la conseguente fine delle guerre civili, il Senato conferì, nel 27 a.C., ad Ottaviano, i massimi poteri civili col titolo di Augusto.

Egli si era presentato infatti come il pacificatore, in grado di dare nuovamente centralità al Mos Maiorum

Ottaviano poté così finalmente mettere in atto la pax romana ed occuparsi della riorganizzazione urbanistica e architettonica dell'Urbe, cercando soprattutto di rispettare tutti i progetti di Cesare.

Il foro monumentale venne finanziato con il bottino di guerra.

Con Augusto iniziò l'età imperiale, periodo in cui l'arte romana assunse un valore del tutto nuovo. In età repubblicana, infatti, l'arte era finalizzata all'utilitas, ovvero a tutto ciò che era utile allo Stato. I romani si erano, non a caso specializzati, nell'ingegneria, diventando i più abili costruttori di ponti, strade, acquedotti e mirando sempre a ciò che avrebbe potuto servire la res publica: il civis romanus concepiva la sua vita a servizio dello Stato e si identificava in esso. Con l'attribuzione ad Ottaviano del titolo di Augusto, l'arte continuò a svolgere un ruolo legato all'utilitas, ma non più a favore dello Stato, bensì dell'imperatore. Assunse dunque un valore celebrativo e propagandistico, diventando uno strumento del potere.

Descrizione

Il foro era delimitato da un imponente muro in tufo e peperino dell'altezza di 30 m, con blocchi di peperino e pietra gabina a vista, con tre marcapiani in blocchi di travertino, per separarlo dal retrostante quartiere della Suburra, soggetto a frequenti incendi.

Lungo il muro, ai lati del tempio di Marte Ultore, si aprivano due ingressi secondari: quello più a nord a tre fornici, quello più sud (Arco dei Pantani) ad un solo fornice. Il dislivello tra la Suburra e il foro più basso era coperto da due scalinate.

La piazza, rettangolare, era fiancheggiata da due portici ed era occupata sul fondo dal maestoso tempio di Marte. Il muro aveva una pianta irregolare, adattata all'andamento degli antichi condotti fognari e della viabilità preesistente della Suburra.

Alla base delle scale furono eretti gli archi trionfali dedicati nel 19 d.C. a Druso Minore e a Germanico per la vittoria sugli Armeni.

Decadenza

Il foro venne fortemente manomesso dai successivi fori imperiali e il tempio venne abbattuto nel VI sec. Nel IX sec. sopra il podio del tempio venne costruita la chiesa di San Basilio, che occupò anche altre strutture del foro. Nel convento si insediarono a partire dal XIII sec. i cavalieri di San Giovanni e il complesso venne restaurato nel Quattrocento.

Nel 1568 papa Pio V insediò nel convento le monache domenicane, che costruirono sul podio del tempio una nuova chiesa dedicata alla Santissima Annunziata.